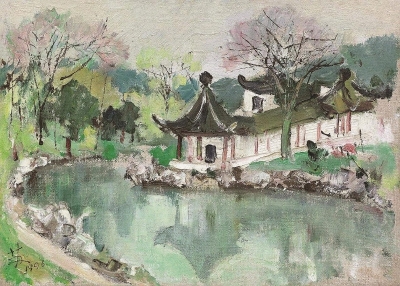

蘇天賜筆下的蘇州園林

江南作為宋明以來中國的經濟文化重心,其家族組織也頗具特色,其中最大的特色就是家族的文化追求與文化建設,從而形成世代綿延的文化世族,成為江南家族群體中特殊的亞群體。所謂文化世族,其自然屬性指家族人口繁衍的規模與世系,社會屬性則是家族在社會文化領域的成就與鄉裡聲望。

世系與鄉望:文化世族的兩條标準

從自然屬性來看,宗族或家族的本義就是按照男性血緣世系形成的族人聚居群體。這種血緣群體,就是傳統社會裡最基本的生活共同體。宗族綿延的世系長短和人口繁衍的規模成為判斷望族的基本條件。潘光旦《明清兩代嘉興的望族》一書統計了91個嘉興望族,平均每個家族的血系綿延達8.3世,約二百一二十年。蘇州地區的洞泾吳氏綿延17世,臯庑吳氏18世,吳中貝氏15世,唯亭顧氏16世,大阜潘氏11世,平均綿延15.4世。當然這些家族隻是蘇州著名的文化世族,因而其世系綿延平均值尚不足以代表全部。但總體而言,根深方能葉茂,文化世族首先必須具有相當之曆史與規模,這樣才能累積起深厚的文化積澱。

從社會屬性而言,文化世族自然是以文化為顯著标志,而不是以官爵與财富為表征,文化世族本身的含義就是以文化世其家,其着眼點在于家族的文化特質,并能世代傳承保持下去。正如陳寅恪論及中古士族時所說:“所謂士族者,其初并不專用其先代之高官厚祿為惟一之表征,而實以家學及禮法等标異于其他諸姓。”(陳寅恪《唐代政治史述論稿》第69頁)宋明以來,雖然傳統的門閥士族已經消亡,但科舉社會中成長起來的大儒仍然積極倡導家族的建設,并賦予家族更多的社會責任與文化使命。明清之際太倉吳偉業認為:“世家大族,邦之桢幹,裡之儀型,其有嘉好燕樂,國人于此觀禮焉,四方于此問俗焉。”(吳偉業《梅村文集》卷7)明代蘇州著名的文徵明家族,“累葉風流儒雅,為士林所推”(朱彜尊《靜志居詩話》卷18);王鏊家族不僅如詩人沈德潛所說,以“能文世其家”,而且“以忠厚相承”,積善鄉裡,被世人稱為“忠厚王家”。清代蘇州彭氏家族“子弟恪守庭訓,不逾規矩”,理學家江藩認為,“江南世祿之家”,“當以彭氏為矜式”(江藩《國朝宋學淵源記》卷下)。大阜潘氏也是科舉與業賈并重,文化與施善齊名,成為地方士紳之表率。

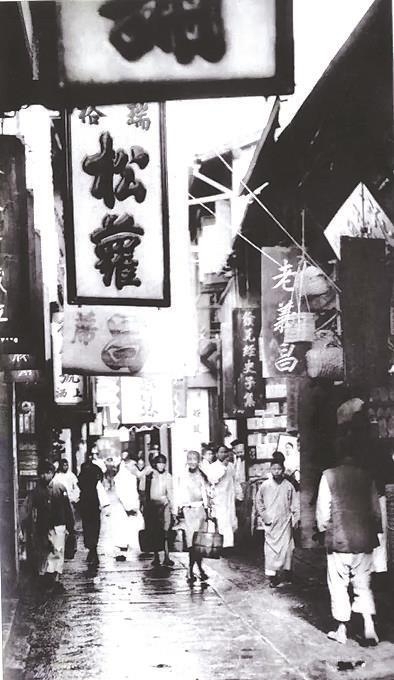

1920年代初的蘇州街市(資料圖片)

總而言之,對科舉時代文化世族的甄别,主要立足于家族的文化特性,即以儒學傳承與文化積累為标準。文化世族并非狹隘地限定在科第奕世、藝文卓著的家族,隻要家風儒素、尚文重教、積善鄉裡、德孚一方,而且世系綿延久遠,都可以列為文化世族,包括一心向學的儒商世家或儒醫世家。真正的文化世族是有着社會責任擔當的,而不是單純專注于一家一姓的繁衍與壯大。

“庚申之難”迫使大量江南士紳逃至租界

近代蘇州文化世族與上海的密切接觸,大緻可以分為前後兩個階段。

第一階段是19世紀中葉,特别是1860年太平天國東征蘇常,迫使大量的江南士紳富商逃亡至上海租界,史稱“庚申之難”。這場戰亂給蘇州世家大族造成緻命的打擊,但客觀上也給上海帶了意外的财富,促進了上海租界的繁榮。海上文人姚公鶴認為,這場戰亂對上海繁榮的作用超過了上海開埠之後西洋商人的影響,是“上海市面興盛之第一步。”(姚公鶴《上海閑話》)。

蘇州大族紳商雖然托庇于上海租界,獲得安身之地,但深受儒家“華夷之辨”觀念浸透的文人儒生,在文化觀念上并不能接受“夷場”(租界)的生活方式。來自于蘇州鄉村的儒生王韬當時已經在上海租界謀生十多年,但對于西方文化仍是不遺餘力地批判,認為“中外異治,民俗異宜,強弱易勢,剛柔異性,潰彜夏之大防,為民心之蟊賊,其害有不可勝言者矣。”相比之下,蘇州文化世族中的少數有識之士,在租界與西人接觸之後,眼界大開,對于中西文明有較為清醒的認識,如蘇州大紳馮桂芬提出:“以中國之倫常名教為原本,輔以諸國富強之術”。這一超前的遠見卓識,在馮桂芬生前隻得到極少數人的認可,直到戊戌維新時期,光緒帝才谕令将馮桂芬的《校邠廬抗議》刊印一千冊,頒發給朝野要員。所以《湘學報》說它“言人所難言,為三十年變法之萌芽”。

顔文樑筆下的上海豫園

與馮桂芬同時避居滬上的蘇州世族潘氏,不僅與馮桂芬一起策劃了中西會防、江南減賦等重大事件,同時也在與西人、西學的接觸過程中,得曆史之先聲,敏銳地把握了曆史的脈動。潘氏長房的潘霨(1816-1894,号偉如),在鹹豐同治年間,先後多次參與與英法美俄日等國家的交涉談判,眼界與見識都獲得極大提升。光緒三年他拜訪學貫中西的曾紀澤,得知曾氏已經“習外洋文字五年矣”。曾紀澤勸他說:“《英華萃林韻府》一書不可不令子弟早肄,他日備朝廷之使。一事不知,儒者之恥,未可與拘墟者同年語也!”曾紀澤這番推心置腹的告誡深深地觸動了潘霨。光緒九年潘霨任江西巡撫時,還曾試圖邀請剛從香港回到上海的洋務導師王韬主持幕務。可見他對西學的認識遠遠超過了國内一般的官僚,當滿朝大臣們還在喋喋不休地争論科舉制度存廢問題時,潘霨已經在悄然調整其教育方向。後來,他的兒子潘志俊先後擔任出使大臣随員、北洋随辦洋務、署直隸交涉使,進一步加深了對西學的理解。其孫潘承福,成為最早留學歐洲學習工商業的蘇州人之一。由于潘氏祖先的遠見,他們都成為得風氣之先者,較早地完成了教育方向的轉向。

報紙與鐵路是溝通上海與蘇州的兩座橋梁

第二階段為19世紀末到民國初期。上海的租界規模與市政建設迅速發展,已經由開埠初期隻有800多畝的英租界,到1900年僅公共租界就擴張到32110畝,租界内崇樓傑閣,連甍接棟,街衢寬闊,市面整潔,即使西方人也不吝贊美。到20世紀30年代,上海被人稱為“東方的巴黎”。

上海的崛起,吸引了周邊地區大量的人口,在遷往上海的移民中以江蘇人最多,而江蘇人中又尤以蘇州人居多。據學者統計,1885-1920年上海公共租界中江蘇籍的移民由4萬增長到30萬,其中相當部分都是蘇州人。蘇州的世家子弟也離開世代居住的傳統蘇州,進入到國際化的大上海。在這個最具近代性的大都市,蘇州文化世族的族人,不僅獲得了謀生的機會,同時也拓寬了視野,成就了自己的事業,當然也潛移默化地改變了觀念。

著名報人包天笑(1876-1973年)就是受到上海新派文化輻射啟蒙而改變一生的蘇州人,而溝通上海與蘇州之間的文化橋梁,就是新興的報刊傳媒。據包天笑回憶,清末“蘇州風氣未開,全城看上海《申報》的,恐怕還不到一百家,這一百份報,都是由信局從‘腳劃船’上帶來的,因此隔日便可以看報了。”也正是通過報紙,身在蘇州的包天笑了解到甲午戰争,懵懂之中聽聞聲、光、化、電之學,并跟着發表“中國要自強,必須研究科學”的言論。尤其是梁啟超在上海創辦的《時務報》,“好像是開了一個大炮,驚醒了許多人迷夢”,《時務報》不但讨論政治、經濟,同時也倡導女學、勸婦女放足、研究科學、籌辦實業,設立醫院等等,因此,除了少數幾位老先生外,年輕人“全不免喜新厭故了。”

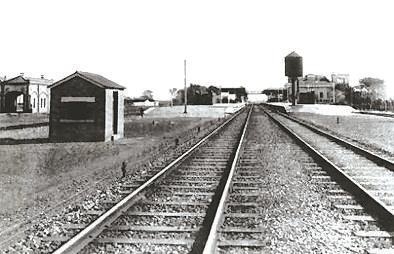

除了報刊之外,連接蘇州與上海的第二座橋梁就是滬甯鐵路。它的開通,蘇滬之間當天可以往返,極大地促進了蘇滬之間的人員流動,大量有文化有身份的蘇州人來到上海,甚至因此帶動了蘇州評彈也開始由蘇州轉移到上海。

1916年的蘇州火車站(資料圖片)

有着深厚文化底蘊的蘇州世家子弟,他們在上海尋求新變、調适自身的過程中,始終沒有疏離家族的血緣網絡與文化傳統,他們往返于蘇州和上海之間,并在新的都市空間建立起地緣性的同鄉組織,以增強其在大都市的生存競争能力。血緣性家族的勢力借助于地緣性的同鄉組織,獲得了空間上的擴張。同樣,這些往返于蘇滬之間的蘇州族人,也源源不斷地将新的生活觀念傳輸給家鄉的族人,帶動了蘇州文化世族的變化,到20世紀40年代,蘇州的日常生活也已經“像上海”了。

從價值理性到工具理性:文化世族的蛻變

從晚清洋務運動,到清末新政,以及民初的新文化運動,貫穿其中的一條主線就是對物質主義的實用之學的推崇,以追求效率與功利為特征的工具理性,逐步取代傳統儒家文化中以社會倫理為核心的價值理性。這種文化核心精神的轉變,在文化世族身上表現如下:

首先,家族組織與家族意識。早在清末新政不久,人們就依據西方的進化論和政治理論,強調中國家族制度的封建性專制性,激烈地要求打倒家族制度。到五四新文化運動時期,這種批判達到高峰。出生于文化世家的蘇州人顧颉剛也發表《對于家庭的感想》,認為中國舊家庭制度之所以長期以來得不到改革,是由于“名分主義”“習俗主義”和“運命主義”影響的結果。在強大媒體輿論壓力之下,文化世族的家族組織以及支撐家族組織的儒家倫理觀念全面松懈。如蘇州著名的貝氏家族,民國以後家譜中對貞節烈婦的記載明顯減少,1935年貝氏承訓義莊設立時,撤銷節孝貞烈祠,女性祭祀不再以節孝為标準。面對民初以來家族倫理之破壞,蘇州文化世族出身的王季烈,則是憂心忡忡,說:“近兩年來,則父子兄弟夫婦之倫亦将繼君臣而廢棄,餘料從今以後爾詐我虞、此攘我奪、人類之自戕殘殺、弱肉強食方興未艾也。”

其次,教育理念與擇業标準。清末廢除科舉之後,學部在解釋學校教育宗旨時說:“方今環球各國,實利競尚,尤以實業為要政,必人人有可農可工可商之才,斯下倚民生,上裨國計,此尤富強之要圖,而教育中最有實益者也。”這一方針對文化世族的教育理念産生了決定性影響,從蘇州大阜潘氏的專業選擇看,“工程技術”屬于首選,長房與四房選擇“工程”專業的人數約占總數的36%,其次才是“數理化”,約占總數的12%。東山王鏊家族的後代,也都轉向數學、物理、化學、工程等領域,從狀元家族蛻變為著名的院士之家。科舉制度雖然也是獲取功名尋求階層晉升的成功階梯,包含着工具理性的成分,古代各種《勸學文》激勵士子讀書的誘餌就是“書中自有黃金屋”,但科舉制度所培養人才的終極目标還是儒家的“修身齊家治國平天下”,實現人生“三不朽”的價值,屬于價值理性。而後科舉時代的現代教育體系,更加重視的則是“競尚物質”、滿足生存就業需求的工具理性,二者有着根本性的差異。

第三,文化世族與鄉裡社會的疏離。傳統時代的江南文化世族是以“矜式鄉裡”為宗旨,蘇州文化世族更是發揮了“邦之桢幹、裡之儀型”的功能,但廢科舉之後,新式高等學堂和現代職業的就業機會都集中在上海這樣的大城市,這導緻世族子弟都流向大城市。包天笑就說過,科舉廢除,讀書人在蘇州無出路,也往上海跑了。這種單向度的人才流動,造成文化世族與地方社會進一步疏離。

第四,文化世族家學的傳承與創新。傳統時代的蘇州文化世族,除了應舉考試而必須掌握的儒家經學之外,大多在文史藝術等領域各有專長,許多家族如吳江葉氏的詩學、沈氏的戲劇,蘇州惠氏的經學、文氏的書畫、潘氏的詩文、臯庑吳氏的金石書法等等,都是各自領域的領軍者,往往形成某種學術流派。近代以來,随着西學的傳入,特别是清末新政以後,立足傳統而融彙西學的“新學”,開始成為許多思想家和有見識的學者所積極追求的方向,這種求新求變的思潮後來幾乎擴大到社會生活的各個方面,新文化運動也可以說是這一思潮發展的升級版。在這種廣泛的文化求新的思潮中,蘇州文化世族在繼承家學傳統的同時,與時俱進,積極吸納新觀念,從而開創出新的局面。臯庑吳氏的吳湖帆就是因為到上海之後融彙中西繪畫技法,才奠定其海派畫壇盟主的地位。唯亭顧氏家族的顧颉剛也是在繼承顧氏樸學求實、與時俱進的家風基礎上,融彙西方進化論,由經學入史學,開創了近代史學史上著名疑古派。

作者:徐茂明(上海師範大學中國近代社會研究中心教授)