━━━━

文︱虞雲國

在所有憑吊嶽墳的詩詞名作中,最令人難忘的有兩家,一是元代趙孟頫,一是明代文徵明。雖說是憑吊嶽飛,卻對南宋前期那段曆史寄寓着無限感慨。

先來看趙孟頫的七律《嶽鄂王墓》,其詩雲:

南渡君臣輕社稷,

中原父老望旌旗。

英雄已死嗟何及,

天下中分遂不支。

莫向西湖歌此曲,

水光山色不勝悲!

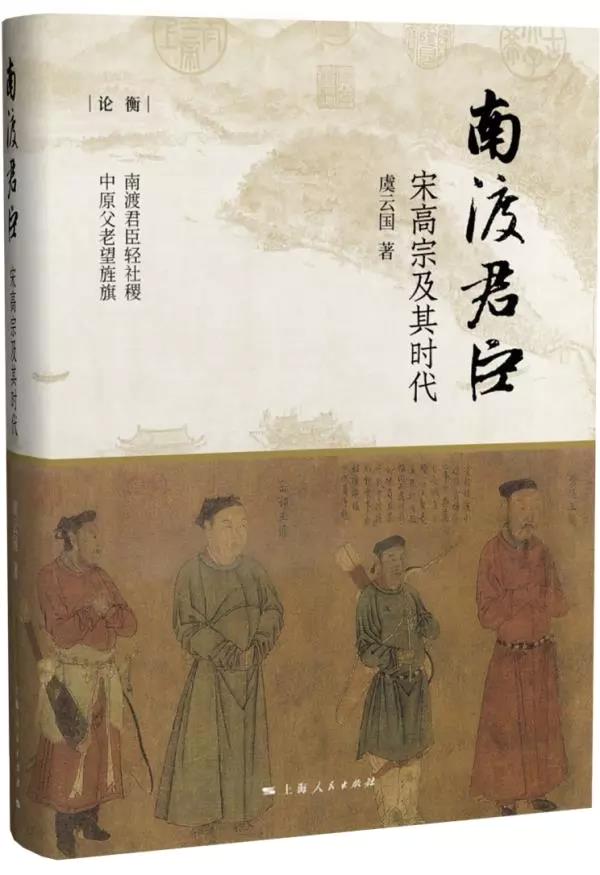

元刊本趙孟頫《松雪齋文集》中《嶽鄂王墓》書影

據元末陶宗儀說,杭州栖霞嶺下嶽飛墓“自國初以來,墳漸傾圯”,到至正九年(1349)才重加修葺(《南村辍耕錄》卷三《嶽鄂王》)。從“秋日荒涼石獸危”的傾圯景象來看,這首詩或作于宋元鼎革後不久,他已過及冠之年。作為趙宋宗室,趙孟頫做過官,後來出仕元朝,大為聲名之累。但至少這首詩裡,他還是寄托着深沉蒼涼的家國之感。他感慨地追根溯源:自從嶽飛冤死,便鑄成了“天下中分”的局面,一直苟延到覆滅。由此可見,炎興之際南渡君臣的所作所為,不僅左右着南宋初期的政局走向,而且影響着整個南宋的政權格局與曆史命運,很值得深入探究。

拂拭殘碑,敇飛字,依稀堪讀。慨當初,倚飛何重,後來何酷!果是功成身合死,可憐事去言難贖。最無端,堪恨又堪悲,風波獄!

豈不念,封疆蹙,豈不念,徽欽辱。念徽欽既返,此身何屬!千載休談南渡錯,當時自怕中原複。笑區區一桧亦何能,逢其欲。

《明史》本傳說文徵明“主風雅數十年”,“四方乞詩文書畫者接踵于道”,給人以寄迹書畫而忘情政事的藝隐形象。然而,在反思南宋前期政治上,他卻顯現出金剛怒目的另一面相。他在詞裡認為,南渡之初,宋高宗就不思恢複,為保住一己統治,悍然制造嶽飛冤獄;而秦桧至多奉迎其私欲而已。文徵明不可能有專制極權的現代觀念,卻洞燭到宋高宗至為關鍵的作用,赢得了《詞統》作者“自具論古隻眼”的點贊。聯想起1970年代末葉,學界有過究竟是誰才是殺害嶽飛元兇的争辯,比起為最高皇帝辯護而将罪責推诿權相的辯方來,文徵明識見高明豈以道裡計?

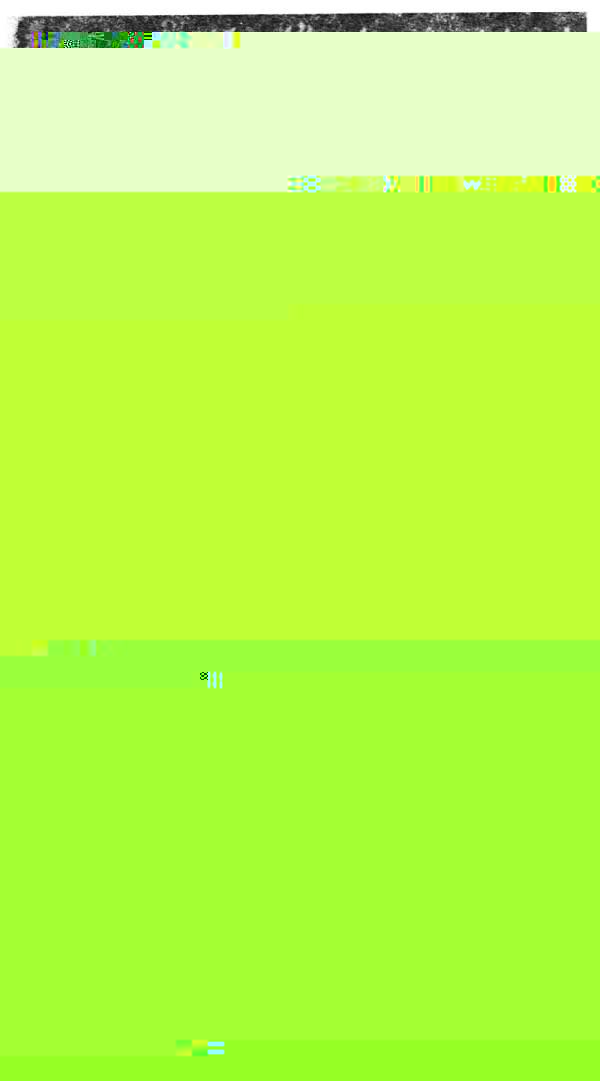

盡管趙孟頫詩裡的“南渡”說的是“建炎南渡”,但曆史上中原政權有過兩次南渡,前有東晉元帝的南渡,後有南宋高宗的南渡。為了讓普通讀者一瞥書名就能明白所指,責編以書業眼光建議是否加個副題:“宋高宗及其時代”。在這冊小書裡,宋高宗倒确是無所不在的,但畢竟不是對他的全方位研究(這一方面有王曾瑜先生的《荒淫無道宋高宗》,河北人民出版社,1999年),主要仍集中在政治史層面;即便讨論“中興語境”與《中興瑞應圖》時涉及了思想文化等領域,着眼點仍在政治,社會經濟領域幾乎無所涉及(雖然還有論王十朋大魁天下前鄉紳形象的文章,所論也屬于這一時段,但與全書主題扞格難容,最終還是割舍),似乎還稱不上名副其實的時代史,寄望這一目标能在今後研究中繼續推進。

《南渡君臣》輯入諸文刊布年代跨度頗大,最早一篇在1980年代中期,距今已三十餘年;幾篇書評與讀書記則是近年作品,也是重點所在。撰作之際各文既有側重,結集以後盡管聚焦明确,但就全書而言,仍有若幹問題有待抉發,置于首篇的《紹興體制與南宋史諸問題》便有這種導讀性質,也基本上表達了近年以來我對南宋史的總體性思考。在我看來,既然劉子健把中國轉向内在的曆史坐标點定格在南宋高宗時代,紹興體制又是他一手打造的,毋甯說這是内在轉向在政治體制上的集中表現,其間必然存在着内在關系。倘若将轉向内在論與紹興體制說兩者結合起來考察,或許能對南宋史形成一種通貫性的诠釋架構。從理論上說,政治體制一經改變,必然會對整個社會的其他領域産生一種統攝性的彌散影響。但這種影響波及政治生态、社會經濟、思想文化諸領域時,究竟造成怎樣的具體表現,又是如何在全局的共性下表現出個性的特征?就我而言,諸如此類的許多問題迄今尚未思考得很清晰與很成熟,仍有待于深入的研究。這篇導論隻是供進一步探索的一份提綱。

《從靖康之變到建炎南渡》展示了從靖康之變北宋王朝刹那間潰滅到建炎南渡宋高宗政權初步立足的曆史過程;《莫道西線無戰事》補叙了前文未說及的宋金西線戰況。《苗劉之變的再評價》與《劉豫與楊幺》分别論述了南宋政權立足初期所面臨的禦營武将反側、境内民衆動亂與中原叛臣立國的嚴峻挑戰。《秦桧、張浚、趙鼎與李光的四重奏》圍繞着紹興體制确立前四位主政大臣間的進退抵制,勾勒出宋高宗與宰輔大臣之間錯綜曲折雜的君臣關系,以及他為何最終獨相秦桧的幽微考慮。《宋高宗手敕嶽飛〈起複诏〉的始末與真僞》《紹興和議與嶽飛之死》都是以民族英雄嶽飛為主角的,再現了在宋金和戰上宋高宗與嶽飛的君臣關系如何從“倚飛何重”向“後來何酷”逆轉的;前文借助于考辨赝品手诏,從側面反映出紹興六年宋高宗對嶽飛的倚重,後文既描述了嶽飛抗金的赫赫戰功,也回顧了他如何招緻殺身之禍的。《宋代第二次削兵權》探讨南宋初年在武将崛起的情勢下,宋高宗與各派朝臣如何以祖宗家法為圭臬共謀收奪諸大将兵權的。《大宋的軍隊必須姓趙》雖仍以削兵權為主題,論域已拓展到南宋君主政體運行模式的逆轉與紹興體制的确立,自覺較之前文開掘更見深入。《張俊供奉的禦筵菜單》與《秦桧專政形象的自型塑與被型塑》先後以宋高宗最倚信的大将張俊與權相秦桧為對象,前文僅是以禦筵菜單為話頭的随筆,後文以秦桧形象為切入點,分析了紹興體制下權相專政的曆史實相,分量之重是前文無法相比的。《從紹興更化到紹興内禅》概述了後秦桧時期宋高宗的紹興更化、對金和戰與紹興内禅。《南宋高宗朝中興語境的蛻變》從曆時性角度勾畫出整個宋高宗朝中興語境的蛻變軌迹,在“中興”解釋權上如何從未定一說轉向定于一尊的,在“中興”話語權上是如何從各抒己見變為不許妄議的,以國家權力如何誘導操控政治話語為視角,力圖揭示出紹興體制的極權底色。

本書叙事雖以南宋高宗朝為主體,在時段上卻适度下延到宋孝宗時期,其時宋高宗作為太上皇,宋孝宗作為今皇帝,實際上不過是君主政體下一種特定的君臣父子關系。《兩代君主同堂時》叙述了宋高宗以太上皇之尊所擁有的特權,包括在個人物欲上的揮霍享受,在宋金關系上的幹預掣肘。《中興聖主與他的〈中興瑞應圖贊〉》是宋孝宗乾道末年兩代君主共同拍闆政宣型名畫,借助于政治背景的鈎隐索微與圖像文本的曆史解讀,指出這是太上皇借助圖像宣傳以期最終形塑“中興聖主”與着力維護紹興體制的政治遺囑。

殿尾那篇《中國為何轉向内在》,是我研習《中國轉向内在》的讀後感。在這部名著裡,劉子健深刻闡述了兩宋之際傳統中國為何與如何轉向内在的。而導緻這一轉向的根本動因,也正是《南渡君臣》探尋的主題:宋高宗一手打造了紹興體制,最終緻使北宋全盛期中樞權力相對制衡的良性政體徹底逆轉為君主極權體制。以這篇書評來曲終奏雅,既可視為全書的代結語,更表達了我對前賢的敬意。說到底,這些文章之所以結集梓行,就是企望對讀者深入理解“中國轉向内在”這一命題,能略盡我的綿薄之力。

三

對南宋高宗時代為何中國轉向基本定格,近年以來,我的思考确實經常萦繞在懷。倘若說《紹興體制與南宋史諸問題》主要側重從較宏觀的視野提出了系列性的問題,那麼,我也業已關注到《曆史學宣言》(喬·古爾迪、大衛·阿米蒂奇著,孫嶽譯,格緻出版社,2017年)的提示:“我們不是要用宏觀史去反對微觀史,而是要提出大問題,這些大問題源于特定案例研究。将宏觀和微觀、長期視野和短期主義相融合,這才是關鍵。”而本書對“中興語境”與《中興瑞應圖贊》的研究或可視為我對“大問題源于特定案例研究”的一種嘗試。這種特定個案的研究嘗試,在紹興體制的大問題下,我仍将會探索前行。

在曆史研究中,政治史無疑是最具魅力的場域。其根本誘惑在于,自跨入文明門坎之後,說到底,人類社會就是一種政治性存在。政治史所關注的王朝興亡、體制嬗遞、時局異動、戰争殺伐、政派起落、人事浮沉等等,最足以令後代讀史者無論同情、悲憫、痛惜,還是激憤、抱恨、扼腕,從而激起慨歎,觸發通感,促成反思,獲取啟迪。政治史研究的價值,也許正如西方史學家波裡比阿(Polybius)說過的那樣:“學習曆史是熟悉生活和政治的最好的途徑;另一方面,了解别人不幸的遭遇是最好和唯一的辦法使我們勇敢地接受命運的考驗。”

目前,史學界有一種見解,認為曆史研究不應以所謂的“後見之明”來論定“前代之史”,而應該充分體察“前代之史”之所以那樣一路衍變過來的内在邏輯。這一說法強調研究者對史事演進多一份理解,自有其可取之處。然而,有必要指出,在某種意義上,曆史研究也是讀史者或治史者以其“後見之明”對前代之史的一種複盤,以便揭示“前代之史”在推進過程中,包括在曆史的分叉路口,哪些人為決策因素導緻曆史走向了岔路,從而深刻影響到其後曆史的格局。準此而論,在分析評價紹興和議與宋金對峙格局時,就不能以紹興和議導緻宋金地緣政治相對平衡的定局來排除此前宋金戰争的另一種可能性。也就是說,倘若宋高宗與秦桧不是貫徹其一味屈膝求和的既定決策,而是抓住紹興十年嶽飛北伐屢敗金軍的大好形勢,動用朝廷的既有權威,協調韓世忠等大将協同作戰,宋金戰争就有可能出現南宋占有絕對優勢的結局,将宋金邊境北推至黃河為界也是完全可能的。在這種情勢下,即便雙方最終訂立和議确是勢所必然的,但南宋在談判桌上就占有了強勢的話語權,不僅和約中未必再有屈辱性條款,議和以後南宋内部的政治生态或許也不至于那麼急速地轉向高壓與專制。

最後,說回趙孟頫的那句詩。毫無疑問,“輕社稷”的“南渡君臣”僅指宋高宗與權相秦桧及其追随者。“輕社稷”雲雲,卻讓人想起《孟子·盡心》篇裡的名言:“民為貴,社稷次之,君為輕。”三者關系略如現代所說的人民、國家與領袖的關系。對孟子這句最富民本思想的警句,朱熹發揮說:“蓋國以民為本,社稷亦為民而立,而君之尊,又系于二者之存亡,故其輕重如此。”(《孟子集注·盡心章句下》)趙孟頫詩裡的“中原父老”當然也屬于“民”,宋高宗建炎南渡,棄之而不顧,其後又扼斷嶽飛恢複中原的可能戰機,他絕不是以“民為貴”的。“社稷”當時即指趙姓國家,宋高宗倒也并非完全棄之不顧的,否則他之為“君”便沒了着落;但也決不是置于首位,隻要有“君”可做,哪怕屈膝乞和與“天下中分”。宋高宗念茲在茲的是“君為貴”,獨相秦桧專政,欽定嶽飛诏獄,訂立宋金和議,逆轉政體模式,歸根結底,隻是為了确保一己的君權。王夫之對他有一段激憤之論:

忘父兄之怨,忍宗社之羞,屈膝稱臣于驕虜,而無愧怍之色;虐殺功臣,遂其猜防,而無不忍之心;倚任奸人,盡逐患難之親臣,而無寬假之度。孱弱以偷一隅之安,幸存以享湖山之樂。惉滞殘疆,恥辱不恤,如此其甚者,求一念超出于利害而不可得。(《宋論·高宗》)

一言以蔽之,在這位“中興聖主”那裡,他的所作所為隻是出于确保專制君權的利害計算。在他那裡,三者次序依次是“君為貴,社稷次之,民為輕”。在極權模式下,任何君主的骨子裡莫不是如此排序的!